令和7年度の展覧会

シリーズ刊行20年 おばけのマール ほんがだいすき!

会期:2025年11月22日(土)~2026年1月18日(日)

「まちのちかくのまるやまにおばけのマールがすんでいました」ではじまる絵本シリーズ。

かわいいおばけのマールが札幌を中心としたいろいろな場所に出かけていき、すてきな体験をするお話で、少しでも多くの人たちが地元にある宝物に気づき親しんでほしいという願いがこもっています。

2005年に『おばけのマールとまるやまどうぶつえん』が刊行されてから20年。

節目となる今年の新刊では、マールが北海道立文学館に!? 身近な場所をあざやかにやさしく彩ってくれるマールの世界に、絵本そして展覧会をとおしてふれてみませんか。

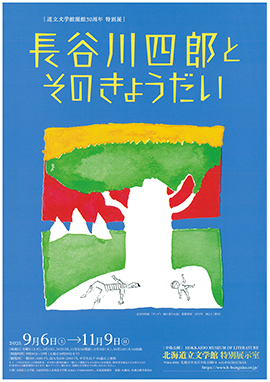

長谷川四郎とそのきょうだい

会期:2025年9月6日(土)~11月9日(日)

大正から昭和、函館出身の長谷川家の四人の兄弟――海太郎、潾二郎、濬、四郎は、それぞれ文学や絵画などに独自の足跡を記しました。

長兄・海太郎は林不忘、牧逸馬、谷譲次の3つものペンネームによる執筆で知られます。

末弟の四郎(1909~1987)は従軍と捕虜体験から小説 「シベリヤ物語」(1951年)や「鶴」(1953年)で注目を集め、その後も淡々とした表現のなかに、時空を自在に往来しつつ詩情とユーモアを湛えた創作を続けました。

本展ではこの才能溢れる四兄弟、とりわけ四郎の仕事に注目し、その自由人の境地から生まれる文学の魅力に迫ります。

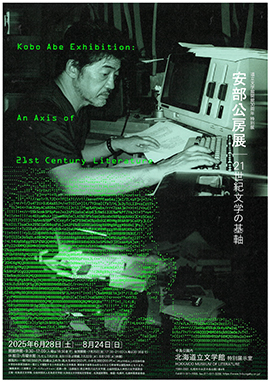

安部公房展 21世紀文学の基軸

会期:2025年6月28日(土)~8月24日(日)

昨年生誕100年を迎えた安部公房(1924~1993)。 その創作活動は、詩作にはじまり、『壁』『砂の女』などの小説、戯曲、写真、演劇グループ・安部公房スタジオによる総合芸術の追究まで多岐にわたり、自明なはずの名前や身体が揺らぎ、従来の規範が突如として転倒する世界を描いた作品の数々は、国境を越え多くの読者を得ています。 本展では、神奈川近代文学館の協力を得て、時代の先端をとらえ続けた表現者・安部公房の作品テーマが持つ意味を21世紀の今日において問い直します。北海道との縁を紹介する「安部公房と北海道」コーナーも併設します。

ファミリー文学館 空を見上げる―太陽・月・星……文学

会期:2025年4月19日(土)~6月13日(金)

この頃、空を見上げたことはありますか。私たちの生活に天気は深い関わりがありますよね。学校や会社に行く時、イベントに参加する時は天気の状況が気になりますし、仕事をするうえでも天気は関わってきます。

晴れの日、曇りの日、雨降り、満月、三日月、星空など、私たちに身近な四季折々の空の様子。太陽、月、星、雲、雨、雪…。昨年は雪にまつわる文章や作品を紹介しました。

今年は北海道ゆかりの文学(小説、エッセイ、詩、短歌、俳句、川柳、児童文学)の中から春・夏・秋・冬と変化する空の様子を描いた文章や作品を紹介します。